أحدث الأخبار

- أصوات مصرية.. الكلمة الأخيرة

- "خسارة" تجمع المعلقين على خبر إغلاق أصوات مصرية

- من دفتر أحوال مصر الاقتصادية في سنوات التحول

- (قصة في خبر) على أصوات مصرية

- الأرصاد: طقس مائل للدفء الخميس.. والعظمى بالقاهرة 21

- بالصور- أبرز رحلات أصوات مصرية

- الجيش: ضبط 398 مهاجرا غير شرعي وتدمير 6 أنفاق بسيناء

- أبرز النساء الملهمات اللاتي نشرت قصصهن "أصوات مصرية"

إلى أين بِنَا ستذهب أوروبا؟

عندما يقدم شقيقان على «تفجير» نفسيهما في مطار مزدحم بمسافرين من مختلف الجنسيات «والديانات»، يصبح من الغفلة أن نكتفي بالتنديد والوعيد، دون أن نطرح الأسئلة: ما هي الأسباب التي تدفع شابا صغيرا للانتحار؟ ومن أين يأتي التطرف .. فالإرهاب؟ وكيف ولماذا يصبح هكذا «عولميا»؟ وهل تستدرج رائحة الدماء أوروبا إلى ما من شأنه «واقعيًا» إعادة إنتاج الإرهاب؟

فبصوته الخطابي العالي، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوجان قبل يومين يصيح في الأوربيين بما معناه: «لقد حذرناكم مرارا … ولكنكم تتساهلون مع المتطرفين». العبارة / النصيحة كان قد كررها نظيره / غريمه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما كان المعنى ذاته قد صار خطابا ثابتا في أدبيات اليمين الأوروبي على اختلاف أجنحته. فهل تكمن المشكلة فعلا في أن الغرب يحرص على الديموقراطية، وعلى حقوق الإنسان أكثر من اللازم؟ وهل الحل المطلوب «والواقعي» هو إعادة دق طبول جورج دبليو بوش «حربًا مفتوحة على الإرهاب»؟ ربما تكمن الإجابة البسيطة في استعادة بدهية أن سلاحًا «عسكريا» مهما بلغت قوته لن ينجح في منع شاب قرر أن «ينتحر» بتفجير نفسه. وأن الهرب من الأسئلة الحقيقية استدراجا إلى الإجابات «الشرق أوسطية» المألوفة القديمة، يحتاج إلى إعادة نظر.

أمام ما نسمعه «مكررا»؛ هنا وهناك، خافتا أو عاليا، ربما كان علينا أيضًا أن نعود إلى بعض مما قلناه هنا مرارًا وتكرارا:

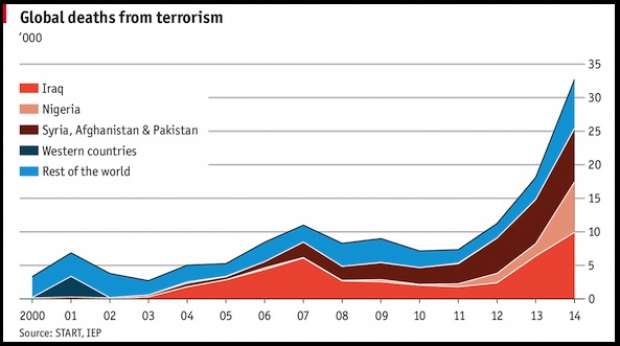

أن ندين ما جرى في بروكسل، وقبله ما جرى في باريس، (أو سيناء أو أنقرة) وقبلهما وبعدهما ما جرى ويجري يوميا في عالمنا الإسلامي من تونس ونيجيريا غربا إلى باكستان وأفغانستان شرقا، فهذا من نافلة القول. إدانة الإرهاب (بكل أشكاله، ومهما كان الجاني أو الضحية) مما لا يحتاج إلى تأكيد أو تكرار. كما أن ضرورة مكافحته كخطر يهدد حياتنا وحضارتنا لا جدال فيه. ولكن لنتفق بداية على أن أسلحة العالم كله مهمابلغت ضراوتها؛ صواريخ باليستية أو طائرات بدون طيار لن تنجح في مواجهة مراهق يرتدي حزاما مفخخا في مطعم باريسي أو ساحة تركية أو يدفع أمامه بحقيبة ملأى بالمتفجرات داخل مطار بلجيكي. إذ أن في مثل تلك مواجهة مع من اختار «الانتحار» أسلوبًا للحرب، تسقط تلقائيا فكرة «الردع» الكامنة في صور العروض العسكرية أو قوة السلاح. كما تسقط بداهة كل التكتيكات العسكرية التقليدية القائمة على قصف «أراضي» العدو، الذي باتت أراضيه واقعيا هي المسارح والمطاعم والمطارات ومحطات المترو وساحات كرة القدم الواقعة «إحداثياتها» جغرافيا في شوارعك وعواصمك، وإنسانيا في تفاصيل حياتك اليومية.

ثم لنتفق ثانية على أنه بعد عقد من الزمان على وقفة جورج دبليو بوش الطاووسية على حاملة الطائرات Abraham Lincoln (مايو ٢٠٠٣) ليعلن ما تصوره نجاحا لحربه على الإرهاب Mission Accomplished، كان تنظيم «الدولة الإسلامية» قد نجح واقعيًّا في أن يسيطر على مساحات شاسعة من أراضي «دولتي» سوريا والعراق (!)

السؤال إذن: هل نجح بوش في «حربه على الإرهاب»، سواء بطائراته أو صواريخه الموجهة أو بإرسال المشتبه بهم إلى مراكز الاستجواب «والتعذيب» في العواصم العربية؟ من لم يقرأ الإجابة في التقرير المهم للكونجرس الأمريكي أواخر العام الماضي (عرضنا له هنا قبل أكثر من عام - الشروق: ١٤ ديسمبر ٢٠١٤) فربما يكفيه أن ينظر إلى أخبار الشرق الأوسط وأفريقيا الدموية / اليومية من أفغانستان وباكستان شرقا إلى مالي ونيجيريا غربًا.

أسلحة العالم كله لن تنجح فى مواجهة مراهق يرتدى حزامًا مفخخا فى مطعم باريسى أو ساحة تركية أو مطار بلجيكى .. ابحثوا عن الأسباب

أرجوكم تذكروا أن بن لادن الذي طاردته «حرب بوش» لسنوات في كهوف «تورا بورا»، مات .. ولكن «الإرهاب» لم يمت. لماذا؟ لأن بيئته «الشرق أوسطية» الحاضنة ظلت هناك؛ أنظمة لم تعدل يوما بين مواطنيها. وأخرى لم تدرك أبدًا خطر اللعب بنار الطائفية حتى أمسكت في أطراف ثيابها في نهاية المطاف.

أرجوكم تذكروا أن إضعاف «القاعدة»، أو حتى المقتل «الهوليودي» لبن لادن، لم يمنع ظهور داعش الأكثر قوة وانتشارا ودموية. أكرر: إذا بقيت الأسباب ستبقى النتائج. وإن لم نجب عن السؤال الرئيس: من أين يأتي التطرف وأين تجد يذوره تربتها الملائمة، لن نجني غير مزيد من الطائرات تذهب محملة بالقذائف إلى الشرق الأوسط، ومزيد من الأحزمة الناسفة يتأزر بها في الساحات الأوربية أولئك الباحثون عن حظهم في السماء.

لا يحتاج الأمر إلى أكثر من النظر إلى الخريطة لندرك أن الاستبداد والتمييز والقمع وهيمنة ثقافات التلقين والاتباع والمجتمع الأبوي الذكورية، فضلا عن الإحساس بغياب العدل وعدم المساواة هى العوامل الرئيسة التى توفر البيئة المناسبة لأفكار متطرفة تبحث عن العدل في السماء حين يعز عليها أن تجده على الأرض.

سيجادل البعض. عن حق أو عن غفلة فيذكرنا بأن «مجرمي» مطار بروكسل بلجيكيون، بالضبط كما كان قتلة «شارلي إبدو» والمسرح الباريسي فرنسيين أو حتى باريسيين، ناسيا قضايا الاندماج والهوية ومسألة «الضواحي» والتي لم يتردد رئيس الوزراء الفرنسي نفسه يومها أن يصف بعضًا مما فيها بأبارتهايد اجتماعي. un apartheid territorial, social,ethnique كما ينسى هؤلاء أهمية تدبر الإشارة إلى «مذابح الأبرياء فى فلسطين، والعراق، وأفغانستان…» التي وجدها المحققون على صفحة فيسبوك الخاصة بحياة بومدينزوجةصديق جناة شارلي إبدو، والتي قيل أنها ذهبت إلى سوريا بعد مقتل زوجها في عملية المطعم اليهودي (يناير ٢٠١٥)

ألا يذكركم ذلك كله بعبارة بن لادن الشهيرة فى ٢٠٠٢: «كما تَقتلون ستُقتَلون.. وكما تَقصِفون ستُقصَفون…»؟

لا عاقل بالتأكيد بوسعه أن يبرر جرائم هذا أو ذاك، ولكن لا عاقل أيضًا بوسعه أن ينكر إن أردنا «فهما يتجاوز الإدانة» أن الفكرة قائمة فى كثير من الأذهان؛ هنا وهناك. وأن كثيرا من السياسات تستدعيها وتضع تحت مقولة بن لادن مائة خط. (راجعوامن فضلكم مواقع التواصل الاجتماعي والنقاشات في منتديات الإنترنت). هو الإحساس إذن (صادقًا أو متوهما) بالظلم والتمييز والعنصرية، أيا كان نطاقه الجغرافي؛ محليا أو عالميا، وأيا كان مصدره؛ حاكما محليا مستبدا، أو نظاما عالميا يفتقد العدل والمساواة.

بغض النظر عن التفاصيل والمآلات، ألم تكن حركة جيفارا «أممية / عولمية» مثلما كانت دعوة بن لادن؟أعرف أن هناك من لا يريد لنا أن نقول أن الإحساس بالظلم والتمييز والعنصرية هو (ضمن) العوامل التي تؤدي إلى التطرف، ومن ثم إلى الإرهاب، كما أعرف أن بعض حسني النية قد يجد ضالته فى ظاهرة «المقاتلين الأجانب»، ليفهمنا أن قيم الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة «رجسٌ من عمل الشيطان»، وأن لا علاقة لها بالتطرف والإرهاب.

قد لا أضيف كثيرا إلى ما قيل من تفسيرات لظاهرة المقاتلين الأجانب، ولكني أعود بكم إلى أعود إلى تساؤل طرحته هنا ذات مرة: بغض النظر عن التفاصيل والمآلات، وهى كثيرة، ألم تكن حركة جيفارا «أممية / عولمية» مثلما كانت دعوة بن لادن؟ هل تذكرون رحلة الثائر الأرجنتيني (من كوبا إلى الكونغو إلى بوليفيا)، فى رحلة البحث عن عالم «أكثر عدلا»، رافعا لواء «حرب العصابات» ضد الإمبريالية والرأسمالية الاحتكارية والاستعمار الجديد.

هل نسينا «عولمية» تنظيمات العنف المسلح «اليساري» فى النصف الثاني من القرن العشرين؛ بادر ماينهوف Baader-Meinhof الألمانية، والعمل المباشر Action Directe الفرنسية والألوية الحمراء Brigate Rosse الإيطالية. هل تذكرون «كوزو أوكاموتو» الذي قاد مجموعة من الجيش الأحمر الياباني في هجوم على مطار اللد في تل أبيب نصرة للحق الفلسطيني (٣٠ مايو ١٩٧٢) وهل تذكرون كيف فجر اثنان من رفاقه اليابانيين نفسيهما يومها؟!

لماذا لا تقرأون مذكرات الأسطورة كارلوس Ilich Ramírez Sánchez الفنزويلي الثري الذى يجيد سبع لغات والذي تمتد عملياته ضد الصهيونية والإمبريالية العالمية من ميونيخ إلى لاهاي ثم لندن فعنتيبي في أوغندا الأفريقية.

باختصار، يقول لنا التاريخ القريب، كما البعيد أن العمليات المسلحة، بل والانتحارية «دفاعًا عن ما نظن أنه الحق، أو في مواجهة ما نراه قوة غاشمة ظالمة»لم تكن أبدا وقفا على دين أو أيديولوجية أو قومية معينة. راجعوا من فضلكم تفجيرات أنقرة (اليسارية والكردية) الأخيرة.

***

إدانة الإرهاب (بكل أشكاله، ومهما كان الجاني أو الضحية) مما لا يحتاج إلى تأكيد أو تكرارنؤمن بـ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾. ولكننا نخشى، (وللأسف هناك فيما نرى ونسمع ما يبرر أن نخشى) أن تحت لافتة «الحرب على الإرهاب»، يغض العالم الحر الطرف عن القمع الذي هو في الواقع «المفرخة» الحقيقية للإرهاب. كما أن الخوف كل الخوف ألا يكون هناك من تعلم من تجربة بوش العقيمة «حربًا على الإرهاب» والتي لم تأت للعالم إلا بمزيد من الإرهاب بعد أن تجاهلت الأسباب الحقيقية للتطرف في منطقتنا الشرق أوسطية المنكوبة باستبداد أنظمتها الحاكمة من ناحية، وبالتمييز «واللاعدالة» في السياسات الدولية من ناحية أخرى.

كما أخشى أن نجد لدينا من يستثمر ما جرى لحسابات داخلية، فينفخ في النار محاولا استدراج الغرب «المصدوم» إلى الاصطفاف تحت اللافتة ذاتها، غاضًا الطرف عن ممارسات قمعية وتمييزية هي في حقيقة الأمر التي هيأت التربة لنمو أفكار متطرفة تتغذى على ثقافة منغلقة يسهل ترويجها يبن المحبطين الذين يئسوا من أن يجدوا طريقا إلى العدل والمساواة.

للمرةالألف، كلنا نريد نجاحا للحرب على الإرهاب. علينا فقط أن نعرف أن لنجاح مثل تلك الحرب شروطا، إن لم يسلم بها ذوو العلاقة من حكومات وأنظمة، فنحن نحرث في البحر، أو على أفضل تقدير نكرر تجربة بوش الفاشلة:١ ـ مجتمعات وأنظمة تعرف قيمة الحرية والديموقراطية والمواطنة الحقيقية واحترام حقوق الإنسان.

٢ ـ نظامٌ حاكم يدرك أن التمييز؛ سياسيا، أو طائفيا، أو قبليا، أو طبقيا يؤدي بالضرورة إلى غياب الإحساس لدى الناس بالمساواة فضلا عن المواطنة الكاملة، فتحل الانتماءات الأدنى (للجماعة أو الطائفة أو القبيلة) محل الانتماء للدولة أو للقيم الانسانية المشتركة. ومع الإحساس بفقدان الأمل في العدل يبحث عنه الناس (وخاصة الشباب) في «الحياة الآخرة» حيث الجنة ملاذا موعوداومضمونا.

٣ـ تعليمٌ معاصر لا يقوم على الحفظ والتلقين (والإجابات النموذجية) بل يحترم قيمة العقل ويعرف التفكير النقدي Critical Thinking. فالذي لم يتعلم أن يفكر وأن يقول «لا» لأبيه أو لمعلمه أو لمديره أو لرئيسه، لن يسمح عقله بأن يقول «لا» لأمير هذه الجماعة أو تلك حتى لو طلب منه ارتداء حزام ناسف. باختصار: «التفكير النقدي» الذي نفتقده في تربيتنا وتعليمنا، وقبل ذلك في«نظامنا السياسي» هو الحصانة الوحيدة

٤ـ احترامُ الآخر، وحقَه في أن يكون «آخر» بمعنى أن يكون «مختلفًا». علما بأن لا حدود لهذا الاختلاف.

٥ـ التخلص من تلك الثقافة المركزية القائمة على «الفرد»، أيا ما كانت صفة هذا الفرد أو مكانته؛ خليفة، أو أميرا، أو مرشدا، أو رئيسا، أو زعيما، أو مديرا للعمل، أو رب أسرة.

٦ـ العدل .. ثم العدل .. ثم العدل.

ثم يبقى أن ذلك لن يكون أبدا كافيا وحده. فالقضية في عالم «عولمي» بلا حدود، ليست قضية محلية كما قد يبدو. فأثر الإحساس بالظلم والتمييز والعنصرية لا يختلف، أيا كان نطاقه الجغرافي؛ محليًا أو عالميا، وأيا كان مصدره؛ حاكما محليا مستبدًا، أو نظاما عالميا يفتقد العدل والمساواة.

وعليه فإن كان الغرب جادا فعلا فيما يرفعه من شعار «الحرب على الإرهاب»، فليعلم أن عليه أيضا البحث عن نظام عالمي أكثر عدلا، لا يسمح للأغنياء باستغلال الفقراء أو ثروات أراضيهم،ولا يسمح باستنساخ صورة الاستعمار القديم في رداء شركات ضخمة متعددة الجنسيات. ثم عليه ألا يغض الطرف عن نتائج متوقعة لحديث عنصري نسمعه في منطقتنا، بلا خجل عن نقاء «دولة يهودية» نافية للآخر.

***

وبعد..

فلا جديد فيما ذَكَّرت به هنا. فكله أشرت إليه عشية هجمات باريس، ولكني وأنا أتابع ردود فعل متسرعة أو متصيدة لما جرى في بروكسل وجدت أن علي أن أكرر على مسامع الأوربيين أن الخوف كل الخوف، أن تحت لافتة «الحرب على الإرهاب» تصطف نظمٌ غربيةٌ ديمقراطيةٌ إلى جانب نظمٍ عربيةٍ استبدادية، وتحت اللافتة وتلويحا بفزاعتها، يتزايد القمع الذى هو فى الواقع«المفرخة» الحقيقية للإرهاب.

في التاريخ القريب حكايا كثيرة عن كيف ساند الغرب لعقود أنظمة الشرق الأوسط الاستبدادية «طمعا فى النفط والاستقرار». فضمن النفط، ربما. ولكني أشك في أنه قد ضمن له أو لنا «الاستقرار». أفتراه يسير بنا مرة أخرى في الطريق ذاته!